L’ère du pousse-pousse

Deux jeunes gens japonais s'amusant avec un pousse-pousse, vers 1870

Musée d'Orsay

© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Alexis Brandt

Voir la notice de l'œuvre

Sur les chemins de campagne, devant un décor peint ou dans les rues de Nagasaki, Ueno Hikoma photographie inlassablement l’innovation technologique majeure qui le fascine : le jinrikisha, « véhicule à propulsion humaine » en japonais.

Au lendemain de la restauration Meiji (1868), ce symbole de la modernité nippone s’impose en quelques années dans l’archipel avant de conquérir une grande partie de l’Asie – Singapour, Chine, Malaisie, Inde – puis l’Afrique orientale et australe au début du XXe siècle.

Ce pousse-pousse, qui remplace le palanquin (chaise à porteurs), permet d’emprunter les ruelles sinueuses et étroites des villes d’Extrême-Orient.

Il est saisi grâce à une autre invention décisive, importée cette fois, la photographie, dont Ueno Hikoma est le pionnier au Japon.

Chimiste de formation formé par les livres et les savants néerlandais de Nagasaki, seul port ouvert aux Occidentaux, il publie le premier traité sur la photographie et ouvre le premier studio nippon dans cette ville en 1862.

Ueno introduit au japon la photographie scientifique, documentaire et le reportage de guerre. Il réalise surtout d’innombrables portraits et scènes de genre coloriées à la main.

Composée malicieusement par Ueno, cette photographie d’enfants – rarement représentés à l’époque – est non dénuée d’un érotisme troublant. Elle reproduit une scène familière de la vie urbaine destinée sans doute à ses riches clients occidentaux.

Pour aller plus loin

- David Edgerton, Quoi de neuf ? Du rôle des techniques dans l’histoire globale, Paris, Seuil, 2013.

- Nicole Coolidge Rousmaniere et Mikiko Hirayama (ed), Reflecting Truth: Japanese Photography in the Nineteenth Century, Tokyo, Hotei Publishing, 2005.

- Claude Estèbe, « Ueno Hikoma, un portraitiste à la fin du shôgunat », Tokyo, Ebisu, n°24, 2000.

- Pierre-François Souyri, Moderne sans être occidental. Aux origines du Japon d’aujourd’hui, Paris, Gallimard, 2016

- Anne Wilkes Tucker et alii, The History of Japanese Photography, New Haven, Yale University Press, 2003.

Tristes trophées

Armes et boucliers africains de la collection d'Herbert Ward, vers 1906

Musée d'Orsay

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Voir la notice de l'œuvre

Au moment où éclate le scandale des mains coupées*, l’artiste britannique Herbert Ward crée, dans son atelier parisien, un cabinet de curiosités congolaises. Agent des maisons de commerce européennes opérant sur le fleuve Congo entre 1884 et 1888, ce londonien est devenu ensuite écrivain, conférencier au Royaume-Uni et aux États-Unis, puis sculpteur à Paris à partir de 1902 (les collections du musée d’Orsay conservent deux de ses bustes en bronze : Souvenir de voyage de l'expédition Stanley (Soudan anglais) et Femme d'Afrique centrale.

Sa vaste collection de plusieurs milliers d’armes, de boucliers, de textiles et d’objets africains constitue une source inépuisable d’inspiration pour ses œuvres qui s’inscrivent dans le courant français de l’art ethnographique.

Dans la veine de Charles Cordier, ses sculptures entendent donner corps à l’humanité des populations colonisées.

Armes et boucliers africains de la collection d'Herbert Ward, vers 1906

Musée d'Orsay

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Voir la notice de l'œuvre

Ward a minutieusement et géométriquement disposé ses objets sur les murs afin qu’ils servent d’écrin à ses propres bronzes. Ce faisant, il illustre une pratique coloniale très commune.

À partir des années 1880, les soldats européens collectent massivement les armes et objets patrimoniaux (regalia, masques, etc.) de leurs adversaires africains : ces outils et symboles des souverainetés autochtones sont ensuite désacralisés et muséifiés (L. Arzel et D. Foliard).

Ainsi neutralisés, à la manière des rois africains exilés dans des résidences surveillées, ces trophées attestent la victoire coloniale tout en participant à la construction d’un nouveau folklore africaniste, mis en scène dans les grands musées comme dans les salons bourgeois.

*Entre 1885 et 1908, l’administration belge du roi Léopold II a mis en place un système ultraviolent d’exploitation de la main d’œuvre autochtone qui a causé des millions de morts au Congo.

Pour aller plus loin

- Mary Jo Arnoldi, "Where Art and Ethnology Met. The Ward African Collection at the Smithsonian", in Enid Schildkrout and Curtis A. Keim, eds., The Scramble for Art in Central Africa, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

- Lancelot Arzel et Daniel Foliard, « Tristes trophés. Objets et restes humains dans les conquêtes coloniales (XIXe-début XXe siècle) », Monde(s), 17, 2020/1.

- Maya Jasanoff, "Collectors of Empire: Objects, Conquests and Imperial Self-Fashioning", Past & Present, vol. 184, August 2004.

London Calling

Pont de Charing Cross dit aussi Pont de Westminster, vers 1906

Musée d'Orsay

Donation Max et Rosy Kaganovitch, 1973

© Adagp, Paris, 2023 © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Voir la notice de l'œuvre

Ambroise Vollard est sûr de son coup. Le marchand d’art entend rééditer le succès spectaculaire de Monet et ses vues de Londres vendues à prix d’or par son rival Paul Durand-Ruel en mai-juin 1904, au lendemain de la signature de l’Entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni.

Avec ses sept millions d’habitants, la plus grande ville du monde fascine les artistes comme les hommes d’affaires français.

Vollard décide de financer le séjour d’André Derain afin qu’il réalise plusieurs toiles dans la capitale anglaise pour un coût modeste. En mars 1906, le jeune peintre arpente la ville et fréquente les musées, notamment le British Museum où il étudie les collections d’arts indiens, africains, et océaniens.

Les esquisses et descriptions qu’il adresse à Vlaminck témoignent de l’une des premières influences des arts soi-disant « primitifs » sur le modernisme européen. « J’ai vu des sculptures indoues (sic) et des broderies égypto-romaines de toute beauté qui me conseillent fortement de faire de la Tamise autre chose que des photographies en couleur » écrit-il le 15 mars à son « cher Matisse ».

Derain s’inspire de l’énergie vitale de ces œuvres lointaines pour animer les formes qu’il a minutieusement observées au bord du fleuve, restituant par ce détour inédit la force et la vitesse d’une civilisation urbaine si européenne : le fauvisme est né !

Pour aller plus loin :

- Patrice Bachelard, André Derain, un fauve pas ordinaire, Paris, Gallimard, 1994.

- Pierre Cabanne, André Derain, Paris, Folio, 1994.

- Rémi Labrusse and Jacqueline Munck, « André Derain in London (1906-07): Letters and a Sketchbook », The Burlington Magazine, 146, Apr., 2004.

- Sylvie Patry, « Pont de Charing Cross, dit aussi Pont de Westminster », Le Musée d’Orsay à 360 degrés, Paris, Skira-Flammarion, 2013.

Tous les chemins mènent à Rome

Restitution du forum de la ville antique de Timgad, coupe longitudinale restaurée, côté Est, entre 1893 et 1900

Musée d'Orsay

1992

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Voir la notice de l'œuvre

« Grande a été la surprise des indigènes algériens quand ils nous ont vu lire, comprendre et analyser les textes épigraphiques répandus sur le sol de nos ruines : puisque vous comprenez le langage des anciens habitants, nous ont-ils dit, vous êtes leurs véritables successeurs. […] Les ruines romaines de notre Algérie constituent donc, en dehors des documents qu’elles fournissent à la science archéologique, un lien puissant de notre civilisation avec celle que Rome a établie pendant tant de siècles en Afrique. Nous pouvons y puiser plus d’un enseignement, suivre plus d’un exemple et, grâce aux progrès de l’industrie et de la science modernes, nous avons le devoir de faire plus vite et mieux que nos admirables prédécesseurs ».

C’est ainsi qu’Albert Ballu, architecte en chef des monuments historiques de l’Algérie, considère les ruines de l’Empire romain comme une source inépuisable pour la doctrine coloniale française.

À partir de 1889, il dirige les fouilles de Timgad, surnommée la "Pompéi algérienne" où il réalise lui-même les restitutions du forum de la ville antique. Cette coupe longitudinale reconstitue le cœur de l’une des plus grandes cités, édifiée vers l’an 100 de notre ère par l’Empereur Trajan, selon les règles de l’urbanisme romain.

Ballu, comme la plupart des savants coloniaux de cette époque, prend soin de magnifier cet héritage occidental de l’Empire romain, au préjudice de l’étude et de la reconnaissance des cultures autochtones et musulmanes.

Pour aller plus loin

- Albert Ballu, « La civilisation romaine dans l’Afrique du Nord », Orient et Occident, décembre 1922.

- Pierre Singaravélou, Professer l’Empire. Les « sciences coloniales » en France sous la IIIe République, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011

Le Maître latino

L'étudiant, vers 1874

Musée d'Orsay

don Paul Gachet au Jeu de Paume,1951

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Voir la notice de l'œuvre

Le temps de la jeunesse des écoles, rebelle et marginale, semble révolu. Finis les duels, le jeu et les « filles de joie ». Oubliées les révolutions de 1830, 1848 et 1871.

L’heure est venue de réviser studieusement et de prospérer dans un intérieur bourgeois où miroir doré, lourds rideaux et moulures au plafond annoncent la vie de ce futur avocat ou médecin.

Aux côtés d’une jeune femme absorbée par ses travaux de couture, l’étudiant assagi, au milieu des années 1870, est croqué par le peintre portoricain Francisco Oller qui vient de revenir à Paris après y avoir séjourné de 1858 à 1865.

Ce tableau, acquis en 1877 par le Docteur Paul Gachet, médecin et ami de Van Gogh, rappelle la vocation pédagogique de l’artiste antillais. Au cours des dix années précédentes, Oller fonde en effet dix écoles d’art dans son île caribéenne.

Il offre les frais d’inscription aux étudiants les plus modestes, favorise l’accès des jeunes femmes et des noirs affranchis alors que l’esclavage prévaut jusqu’en 1873. Il dépeindra sa société idéale en 1892 dans la salle de classe de l’instituteur noir Rafael Cordero où des enfants de toutes les couleurs communient fraternellement dans le culte du savoir.

Outre-Atlantique, Francisco Oller a ainsi mis au service de sa vision émancipatrice son interprétation propre des mouvements européens du réalisme, du naturalisme et de l’impressionnisme.

Pour aller plus loin

- Linda Nochlin, « Courbet, Oller : un certain sens du lieu. Régionalisme, provincialisme et pittoresque dans l’art du XIXe siècle », Les politiques de la vision. Art, société et politique au XIXe siècle, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1989, p. 45-62.

- Edward J. Sullivan, From San Juan to Paris and Back: Francisco Oller and Caribbean Art in the Era of Impressionism, New Haven, Yale University Press, 2014.

- Deborah Cullen et Elvis Fuentes, Caribbean: Art at the Crossroads of the World, New Haven, Yale University Press, 2012.

Noblesse oblige

Chefs de tribus arabes se défiant au combat singulier, sous les remparts d'une ville, en 1852

Musée d'Orsay

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Gérard Blot

Voir la notice de l'œuvre

« L’Orient n’est pas au Caire, il est à Paris » écrit un publiciste du journal L’Algérie en 1846.

Et il suffit pour s’en convaincre de lire la description que fait Théophile Gautier de l’atelier de son ami Théodore Chassériau :

« Dans le petit divan où il se reposait quelquefois, les yatagans, les kandjars, les poignards, les pistolets circassiens, les fusils arabes, les vieilles lames de damas niellés d’argent et de corail, tout ce charmant luxe barbare, amour de peintre, se groupait encore en trophée le long des murs ; négligemment accrochés, les gandouras, les haïcks, les burnous, les cafetans, les vestes brodées d’argent et d’or, donnaient aux yeux ces fêtes de couleur par lesquelles l’artiste tâche d’oublier les teintes neutres de nos vêtements lugubres, et semblaient avoir retenu entre leurs plis fripés et miroités les rayons du soleil d’Afrique. »

Le peintre, qui fréquente assidument les officiers de l’armée d’Afrique, est fasciné par le Maghreb et l’aristocratie arabe dont il rencontre plusieurs membres à Paris en 1845 : il réalise à cette occasion le portrait d’Ali-Ben-Hamed, calife de Constantine. Ce dernier le convie l’année suivante en Algérie, où il découvre le rôle politique décisif des élites autochtones.

L’artiste, créole originaire de Saint-Domingue, les dépeint, comme ici en 1852, sous les traits mystérieux d’impitoyables guerriers hautains et impavides. Il semble illustrer dans le domaine pictural le projet de collaboration avec les chefs arabes, que Napoléon III tentera vainement de mettre en place dans les années 1860 : le Royaume arabe

Pour aller plus loin

- Peter Benson Miller, Théodore Chassériau and the French Colonial Project in Algeria, New York, New York University, Institute of Fine Arts, 2003

- Valbert Chevillard, Un peintre romantique, Théodore Chassériau, Paris, Lemerre, 1893.

- Stéphane Guégan et Louis-Antoine Prat (ed.), Chassériau. Un autre romantisme, Paris, La Documentation française, 2002.- Christine Peltre, Théodore Chassériau, Paris, Gallimard, 2002.

L’impressionniste oublié qui venait de Sydney

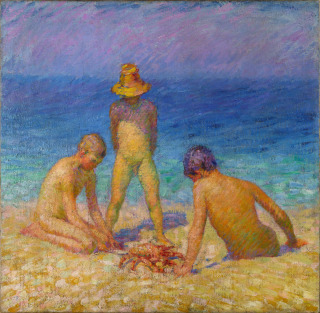

Fils du peintre jouant avec un crabe, entre 1858 et 1931

Musée des Jacobins, Morlaix

© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Voir la notice de l'œuvre

À la fin de l’été 1886, à Belle-Ile-en-Mer, au sommet d’une falaise battue par les vents, John Peter Russell apostrophe Monet « le prince des impressionnistes » dont la toile sur le chevalet étrangement amarré par des pierres et des cordages porte le sceau de l'inimitable.

Le maître de Giverny invite alors le jeune artiste australien à peindre avec lui. Côte à côte, ils réalisent pendant deux semaines les « séries » historiques de Port-Coton et Port Goulphar qui manifestent le défi nouveau de la peinture impressionniste : la traque de l’instant à travers un sujet récurrent porté à incandescence par la lumière et la couleur.

Russell, riche héritier de Sydney, établi désormais en surplomb de la baie de Goulphar invitera 20 ans durant (1888-1909), dans le « château de l’Anglais » construit dans la foulée, ses amis impressionnistes de Paris et du monde à partager sa passion de peindre ces rochers « terribles », cette mer « invraisemblable de couleurs », et son bonheur familial.

Rodin sculpte le buste de son épouse italienne Marianna Mattiocco della Torre, d’une beauté parfaite. Le jeune Matisse (1896-1897) conquis par l’éclat des couleurs pures de son hôte et mentor réveille sa palette assourdie.

Russell peint aussi ses enfants, ici, ses trois fils absorbés, chacun à sa façon, par l’observation d’un crabe de belle taille. Scène familière haussée à la noble simplicité d’un bas-relief antique. Sous les ponts de leurs bras, passe le temps. De ciel, de sable et d’eau.

À juste titre, Russell écrit à son compatriote Tom Roberts qu’il se sent partie prenante d’une puissante révolution dans l’art. Les hommes qui sont en train de restituer ce qu’ils voient et non ce qu’ils savent se débarrassent des vieilles conventions... Pour mettre le cap sur le meilleur de l’impressionnisme, qui devient un mouvement mondial.

Pour aller plus loin

- Ann Galbally, The Art of John Peter Russell, Melbourne, 1977, p. 93-94.

- Henry Thannhauser, « Van Gogh and John Russell: Some Unknown Letters and Drawings », The Burlington Magazine for Connoisseurs, vol. 73, No. 426, septembre 1938.

- Helene Barbara Weinberg, American Impressionism & Realism: A Landmark Exhibition from the MET, New York, Metropolitan Museum of Art, 2009.

Crimes et châtiment

Quatre hommes condamnés à la cangue, Pékin, en 1905

Musée d'Orsay

© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Alexis Brandt

Voir la notice de l'œuvre

Cette photographie est prise à Beijing en 1905 par un opérateur anonyme, sans doute un amateur avec un nouvel appareil portatif. Elle appartient à un corpus d’images qui circulent massivement, à partir de la Guerre des Boxeurs (1900), à travers les journaux et les séries de cartes postales en Occident.

Ces représentations de décapitation, de démembrement et du supplice de la cangue mettent en scène la supposée cruauté des Chinois.

Aux yeux des élites européennes, le spectacle des châtiments infligés par l’autorité impériale chinoise doit en retour légitimer la violence extrême exercée par les huit Puissances alliées dans la région de Tianjin, où de nombreux civils furent mis à mort par les soldats de l’Autriche-Hongrie, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, du Japon, de la Russie, des États-Unis et du Royaume-Uni.

En fait, dans la Chine des Qing, la cangue - ici représentée - était un instrument de châtiment corporel et d’humiliation publique.

Il s’agissait d’une lourde pièce carrée ou circulaire d’environ 10 kilos, portée par le condamné, sur laquelle étaient inscrits son nom, son adresse, la nature du délit commis et la durée de la peine. Quelques semaines pour rixes, filouteries ou diffamations ; trois mois pour vol ; plusieurs années pour des infractions plus graves. Cette cérémonie punitive montrait à tous ce qu’il en coûtait de transgresser les lois de l’Empereur.

Ce dernier décide d’abolir ces peines cruelles le 24 avril 1905, précisément au moment où cette photographie contribue à diffuser des représentations déjà obsolètes.

Pour aller plus loin

- Jérôme Bourgon, « La cangue et le comparatisme », Bulletin de sinologie, 63, Janvier 1990.

- Jérôme Bourgon, « Le dernier lingchi : faits, représentations, événement », Études chinoises, 25, 2006.

- François Pavé, Le péril jaune à la fin du XIXe siècle: fantasme ou réalité ?, Paris, L’Harmattan, 2013.

- Pierre Singaravélou, Tianjin Cosmopolis. Une autre histoire de la mondialisation, Paris, Seuil, 2017.

La Joconde partout dans le Monde

La Joconde, reproduction de peinture, en 1864

Musée d'Orsay

© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Voir la notice de l'œuvre

La Joconde se trouve – aussi – au musée d’Orsay. Ainsi que dans des milliers d’autres lieux publics et privés dans le monde entier.

Longtemps, les productions des arts picturaux ont été réservées à leurs commanditaires, l’Église et l’aristocratie. Il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour que la reproduction massive par la gravure puis la photographie rende accessibles certaines œuvres au plus grand nombre.

Mona Lisa, peinte par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle, a été d’abord dessinée et gravée dans les années 1840 puis photographiée par les opérateurs de l’entreprise Goupil & Cie en 1864.

Grâce à ses filiales de Paris, Londres, Bruxelles, La Haye, Berlin et New York, l’éditeur Goupil diffuse massivement jusque dans les intérieurs les plus modestes les versions graphiques, en noir et blanc, des chefs d’œuvre de l’Histoire de l’art occidental.

Cette reproduction sérielle dédouble le fonctionnement de l’œuvre d’art. Il y a désormais l’œuvre singulière si difficile à voir lorsqu’on visite le Louvre. Et l’icône globale dont les copies ont inondé la planète.

Parmi celles-ci figure la fameuse altération dadaïste réalisée par Marcel Duchamp en 1919 : une Joconde affublée d’une moustache, d’une barbichette et de mystérieuses capitales…L.H.O.O.Q.

Pour aller plus loin

- Roger Pouivet, L’Œuvre d’art à l’âge de sa mondialisation, Bruxelles, La Lettre Volée, 2003.

- Robert Verhoogt, « Art Reproduction and the Nation: National Perspectives in an International Art Market », in Jan Dirk Baetens et Dries Lyna, Art Crossing Borders. The Internationalisation of the Art Market in the Age of Nation States, 1750-1914, Brill, 2019.

1846 : année philhellénique

Jeunes Grecs faisant battre des coqs, en 1846

Musée d'Orsay

Achat, 1873

© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Voir la notice de l'œuvre

En 1846, un prodige d’à peine 23 ans réalise une œuvre majeure qui marque la naissance du mouvement néo-grec, appelé aussi « Pompéiste » ou « Néo-Pompéien » par l’écrivain Théophile Gautier. Lequel, séduit par ces Jeunes Grecs faisant battre des coqs, écrit : « Il faut du talent et de la ressource pour élever une scène épisodique au rang de composition noble ».

Gérôme propose ici le manifeste d’une nouvelle École qui actualise le néoclassicisme en transposant des scènes de genre dans une antiquité fantasmée. Ces artistes s’inscrivent dans le mouvement initié au XVIIIe siècle de redécouverte de la Grèce ancienne, exaltée dans les années 1820 par le philhellènisme européen mobilisé en faveur du combat émancipateur des Grecs contre l’Empire ottoman.

Dans ce tableau, la sérénité et la douceur des jeunes gens contrastent étrangement avec l’ultra-violence des volatiles, renvoyant – il se peut – à l’ambivalence même de la « Civilisation » classique.

La précision extraordinaire des nus tranche avec l’indigence du décor historique, constitué de quelques colonnades et de vagues références antiques. Baudelaire, pourtant adepte du bizarre dans l’art, regrette l’absence de réalisme :

« L’idée d’un combat de coqs appelle naturellement le souvenir de Manille ou de l’Angleterre ».

La même année est fondée l’École française d’Athènes, qui permettra de promouvoir l’archéologie grecque et fournira une documentation précise aux artistes parisiens.

Pour aller plus loin

- Colombe Couëlle, “Désirs d’Antique ou comment rêver le passé gréco-romain dans la peinture européenne de la seconde moitié du XIXe siècle”, Anabases, 11, 2010.

- Hélène Jagot, La peinture néo-grecque (1847-1874): réflexions sur la constitution d’une catégorie stylistique, these soutenue en 2013.

- Christine Peltre, Le Voyage en Grèce : Un atelier en Méditerranée, Paris, Citadelles & Mazenod, 2001.

Le Hedjaz au Salon

Pèlerins allant à La Mecque (détail), en 1861

Musée d'Orsay

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Franck Raux / Stephane Marechalle

Voir la notice de l'œuvre

Après un long et périlleux voyage jusqu’à Djeddah, à la voile à la merci des pirates et des vents de mousson, en bateau à vapeur à partir de 1858 ou par la voie ferrée (1857), des dizaines de milliers d’hommes traversent le Hedjaz à pied et à dos de chameaux.

Ils viennent du Maghreb, de Malaisie, de l’Insulinde (Indonésie), de l’Empire russe, du sous-continent indien, et d’ailleurs. Tous se rendent à La Mecque, afin de mettre leurs pas dans ceux du Prophète et s’approcher au plus près de leur Dieu.

Avant d’atteindre la cité sainte, la traversée du désert, peinte ici par Léon Belly, constitue l’ultime épreuve en raison de l’épuisement, des maladies et des attaques de bandits. Des Bédouins louent leurs chameaux aux pèlerins et garantissent la sûreté des routes pour le compte du chérif de La Mecque. La pâle clarté – ciel atone et sol crayeux – souligne la solitude de cette caravane de pèlerins, mêlée pacifique des hommes et des bêtes, « appelés » sur cette terre ingrate, dans l’oubli de soi.

Ainsi, ce tableau, acclamé lors de la présentation au salon de 1861, sublime le pèlerinage (le Hajj), et témoigne d’une vision positive de l’Islam, qui semble incarner ici une forme de monothéisme auquel chaque croyant peut s’identifier.

Comme souvent dans la peinture orientaliste, le regard passe par la confrontation de scènes lointaines avec des motifs familiers de l’art occidental : ici, le groupe de trois personnages à la gauche de la composition, qui rappelle la « fuite en Égypte. »

Peu de temps après, à partir des années 1870, ce pèlerinage devient dans les représentations européennes le symbole du fanatisme musulman et de la menace panislamique, au moment où les ambitions coloniales s’aiguisent au Maghreb et au Machrek.

Pour aller plus loin

- Luc Chantre, Pèlerinages d’Empire. Une histoire européenne du pèlerinage à la Mecque, Paris, éditions de la Sorbonne, 2018.

- Sylvia Chiffoleau, Le voyage à la Mecque. Un pèlerinage mondial en terre d’Islam, Paris, Belin, 2017

- Saurabh Mishra, Pilgrimage, Politics and Pestilence. The Haj from the Indian Subcontinent (1860-1920), Oxford, Oxford University Press, 2011

- Philippe Pétriat, Le négoce des lieux saints. Négociants Hadramis de Djedda, 1850-1950, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016

- Eric Tagliacozzo, The Longest Journey. Southeast Asians and the Pilgrimage to Mecca, Oxford, Oxford University Press, 2013.

Rosa Bonheur, l’Écossaise

Boeufs traversant un lac devant Ballachulish (Ecosse), entre 1867 et 1873

Musée d'Orsay

Legs Gombard, 1903

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Tony Querrec

Voir la notice de l'œuvre

Début 1876, le Tout-Glasgow bruit de la nouvelle : la célèbre artiste française Rosa Bonheur s’apprête à déménager dans la cité écossaise. Il faut qu’un démenti officiel dans le journal mette un terme à la rumeur. L’anecdote révèle toutefois l’attachement profond de la peintre à ces contrées nordiques.

Tout commence en 1855 lorsqu’Ernest Gambart, artisan de la mondialisation du marché de l’art, invite Rosa à Londres. Il veut présenter à la reine Victoria, en présence de l’artiste, Le Marché aux chevaux, grande version du Salon désormais présentée au Metropolitan Museum de New York, qu’il vient d’acquérir pour 40 000 francs or, prix du domaine de Thomery près de Fontainebleau, qu’acquiert Rosa Bonheur afin de « se donner les jouissances que procure son travail ».

L’année suivante, le galeriste publie sa biographie en anglais et lui fait découvrir l’Écosse. Les Highlands exaltés par les récits de Walter Scott deviennent dès lors une source inépuisable d’inspiration, tandis que Glasgow, la ville industrielle la plus dynamique de tout le Royaume-Uni réserve à l’artiste ses riches et nombreux collectionneurs.

La peintre saisit ici, comme souvent, les bœufs qui lui rappellent ceux de son enfance au château de Grimont. L’étude et la peinture du corps nu, les scènes historiques et mythologiques, étaient interdites aux femmes confinées dans les portraits, les paysages, les natures mortes et l’art animalier.

Ces Bœufs traversant un lac, tout comme Le labourage, La fenaison, et La foulaison excédent le périmètre assigné de l’exotisme, de l’animal de compagnie ou des travaux et des jours. Le corps souverain des bêtes s’inscrit dans le paysage élémentaire des premiers matins du Monde.

La composition de l’immense dessin sur papier orchestre magistralement la puissance et l’harmonie de cet abordage sur l’autre rive ; les quatre silhouettes humaines à l’arrière-plan ne sont que des comparses.

À chaque séjour en Écosse, Rosa est accueillie comme une rock star, escortée par plusieurs centaines de fans lors de ses déplacements. Les investissements de Gambart s’avèrent finalement très fructueux : il revendra à la fin du siècle quatre fois plus chers 21 toiles majeures acquises entre 1854 et 1868

Pour aller plus loin

- Dore Ashton, Denise Browne Hare, Rosa Bonheur : a Life and a Legend, Viking, 1981.

- Albert Boime, « The case of Rosa Bonheur: Why Should a Woman Want to Be More Like a Man? », Art History, vol. 4, no 4, décembre 1981, p. 384-409.

- Frances Fowle « Picturing the Highlands : Rosa Bonheur’s Grand Tour of Scotland » in Journal of the Scottish Society for Art History, vol. 18, 2013, pp. 40-48.

- Francis Ribemont, Dominique Cante, Rosa Bonheur (1822-1899), Bordeaux, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 1997.

La destruction du Louvre : petite histoire d’une fake news globale

L'incendie des Tuileries, en 1871

Musée d'Orsay

© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Voir la notice de l'œuvre

Le 18 mars 1871 est instituée la Commune de Paris : une expérience politique et sociale sans précédent commence. Elle aura duré à peine plus de deux mois et eu des échos médiatiques aux quatre coins de la planète comme vient de le démontrer Quentin Deluermoz.

Fin mai 1871, au cours de la période de répression connue sous le nom de « semaine sanglante », Paris brûle.

Les historiens recensent 238 foyers, dont les monuments emblématiques du pouvoir (Palais d’Orsay, etc.). Parmi lesquels apparaissent, pendant une période, le Louvre et ses trésors artistiques incendiés par les Communards. Pendant plusieurs jours, les gros titres des journaux européens et nord-américains déplorent la destruction des riches collections du plus grand Musée du Monde.

C’est l’une des premières fake news globale de l’Histoire, dont Manfred Posani Löwenstein analyse l’impact. Il montre comment cette fausse nouvelle a contribué à la construction du « mythe de la fureur iconoclaste » de la Commune grâce au développement d’un réseau international de presse, à l’essor du tourisme de masse dans la capitale parisienne et l’usage du télégraphe transatlantique avec l’installation récente des câbles sous-marins.

Toutes les informations passent par la station télégraphique la plus proche, à Versailles, siège du gouvernement français, adversaire de la Commune, qui tente de manipuler l’opinion publique internationale. Alors qu’en fait, le musée du Louvre échappe de justesse aux flammes contrairement à sa bibliothèque et aux Tuileries, Palais de Napoléon III, dont l’incendie bien réel est représenté ici par Georges Clairin.

Avec cette toile donnant à voir les révolutionnaires juchés sur des débris au pied du Palais en flammes, le peintre contribue à faire de cet événement, en partie fantasmé, le symbole du vandalisme communard.

Pour aller plus loin

- Quentin Deluermoz, Commune(s), 1870-1871. Une traversée des mondes au XIXe siècle, Paris, Seuil, 2020

- Éric Fournier, Paris en ruines. Du Paris haussmanien au Paris communard, Paris, Imago, 2008.

- Manfred Posani Löwenstein, « The Louvre is Burning. False Reports at the Time of the Paris Commune », Work in progress.

- Bernard Tillier, La Commune de Paris, révolution sans images ? Politique et représentations dans la France républicaine, 1871-1914, Seyssel, Champ Vallon, 2004.

Ton frère ressuscitera

La résurrection de Lazare, en 1896

Musée d'Orsay

photo musée d'Orsay / rmn © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Voir la notice de l'œuvre

Fils de Sarah Elizabeth Miller, ancienne esclave enfuie, et de Benjamin Tanner, ancien esclave devenu prédicateur méthodiste, qui possèdent aussi tous les deux des ancêtres blancs, Henry Ossawa Tanner reçoit une stricte éducation religieuse.

À l’âge de 17 ans, en 1876, il découvre des styles artistiques du monde entier à l’Exposition universelle de Philadelphie. Il s’inscrit ensuite à la Pennsylvania Academy of Fine Arts où il subit les attaques racistes de certains de ses camarades.

Pour échapper aux discriminations dans son pays, Tanner s’établit à Paris en 1891 où il demeurera jusqu’à sa mort en 1937. En France, il jouit d’un accueil favorable et reçoit même la légion d’honneur en 1923.

Sa peinture évolue de représentations de scènes de la vie afro-américaine – notamment la célèbre Leçon de banjo – vers une approche religieuse, universelle, où il entend montrer que les personnes issues de différentes origines et communautés peuvent vivre ensemble.

Dans cette Résurrection de Lazare réalisée en 1896, il introduit un personnage noir, pour montrer que l’histoire et la foi sont communes à tous les êtres humains, et qu’il est possible de vivre ensemble sans ségrégation. Le tableau, acheté par le gouvernement français au Salon de 1897 pour le musée du Luxembourg, est une des premières œuvres d’artistes afro-américains à entrer dans des collections muséales.

Tanner rapporte en ces termes la réception états-unienne de cette acquisition :

« Quand mon Lazare fut acquis par l’État français, un télégramme fut envoyé aux États-Unis "A Negro sells picture to the French government". Et alors un journal de Baltimore voulait un portrait de ce "Negro". Évidemment, ils n’en avaient aucune. Et les voici partis photographier le premier docker venu, comme si c’était quelque lointain ancêtre arrivé un jour d’Afrique.

Pour aller plus loin

- Albert Boime, “Henry Ossawa Tanner's Subversion of Genre”, The Art Bulletin, Sep., 1993, Vol. 75, No. 3 (Sep., 1993), pp. 415-442

- Gwendolyn DuBois Shaw, “Henry Ossawa Tanner: Modern Spirit”, Transition, No. 107, Blending Borders (2012), pp. 161-164.- Alexia I. Hudson, “Henry Ossawa Tanner: Modern Spirit Exhibition, Pennsylvania Academy of Fine Arts, Philadelphia”, Pennsylvania History: A Journal of Mid-Atlantic Studies, Vol. 79, No. 2 (Spring 2012), pp. 238-248.

- Marcia M. Mathews, Henry Ossawa Tanner: American Artist, Chicago, University of Chicago Press, 1995.

- Richard J. Powell, “Tanner and Transcendence”, in Anna O. Marley (ed.), Henry Ossawa Tanner: Modern Spirit, Berkeley, University of California Press, 2012.

Force de la nature

Dawn, en 1912

Musée d'Orsay

DR © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Jean-Gilles Berizzi

Voir la notice de l'œuvre

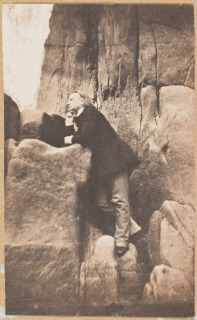

« Mes photos parlent de ma liberté d'âme, de mon émancipation de la peur. J’ai lentement trouvé mon pouvoir avec l’appareil photo parmi les genévriers et les mélèzes des hautes altitudes balayées par les tempêtes. Des géants compacts et trapus sont ces arbres, façonnés par les vents des siècles comme des ailes et des flammes et des formes torses, incroyablement beaux dans leurs rythmes » écrit en 1913 Anne Brigman.

Celle-ci a établi, à partir de 1906, son studio de plein air au cœur des montagnes de la Sierra Nevada, en Californie, pour photographier son propre corps nu ou celui de sa sœur.

Toutes deux effectuent de nombreuses et longues randonnées, à plus 2500 mètres d’altitude, dans le tout récemment créé parc naturel du Yosemite (1890), dont les paysages caractéristiques (pins, lacs, rochers) entrent en correspondance avec la masse et les courbes du corps ourlé de lumière.

Sur cette photo se retrouvent les paysages du Nouveau monde, une pose propre à une sculpture européenne – énus allongée – et l’énergie performative d’une figure féminine qui se prend elle-même en photo, annonçant les artistes de performance californienne des années 1960.

L’inspiration d’Anne Brigman, née dans une famille de missionnaires en 1869 à Hawaï où elle vit jusqu’à l’âge de 16 ans, est ancrée dans la diversité de ses expériences du Monde : symbolisme européen mâtiné de croyances polynésiennes.

Se définissant comme une païenne, une haole (hawaïenne blanche), elle conçoit ses photos comme l’expression de sa foi en la nature sauvage. Cette dimension antimoderne, accentuée par une forme pictorialiste, se conjugue toutefois avec la représentation d’une femme puissante, issue d’une sorte de boue originelle, qui se libère des conventions bourgeoises du début du XXe siècle.

Pour aller plus loin

- Kate Nearpass Ogden, “Sublime Vistas and Scenic Backdrops: Nineteenth-Century Painters and Photographers at Yosemite”, California History, summer, vol. 69, No. 2, 1990, pp. 134-153.

- Kathleen Pyne, “On Feminine Phantoms: Mother, Child, and Woman-Child”, The Art Bulletin, Mar., 2006, Vol. 88, No. 1 (Mar., 2006), pp. 44-61.- Heather Waldroup, “Hard To Reach: Anne Brigman, Mountaineering And Modernity In California”, Modernism/modernity vol. 21 issue 2, 2014, pp. 447-466

Degas assyriologue ?

Sémiramis construisant Babylone, en 1861

Musée d'Orsay

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Voir la notice de l'œuvre

Pour créer cette œuvre de jeunesse, on a d’abord considéré qu’Edgar Degas s’était inspiré d’une scène de l’Opéra de Rossini Sémiramis : la reine et un chœur de femmes attendent l’arrivée du général Arsace.

Le compositeur italien, influencé par la vision péjorative de l’historien chrétien Orose (Ve s.), à travers la tragédie de Voltaire, la dépeignait en femme fatale démoniaque. Or le peintre choisit au contraire de revenir à l’interprétation antique qui magnifiait la souveraine bâtisseuse d’une des Sept merveilles du Monde.

À la manière de Piero della Francesca qu’il vient de découvrir à Arezzo, Degas la présente contemplant sereinement le panorama urbain et le fleuve Euphrate.

Il s’applique à documenter l’histoire de cette reine légendaire telle qu’elle aurait pu advenir, probablement en étudiant les dix-sept chapitres que Diodore de Sicile (Ier s. av. notre ère) lui a consacrés dans sa Bibliothèque historique :

« Sémiramis qui était née pour les grandes choses (…) conçut le dessein de bâtir d’abord une grande ville dans la Babylonie. (…) Elle fit bâtir deux palais pour elle, de sorte qu'en même temps elle découvrait toute la ville et était maîtresse des passages les plus importants. »

L’artiste s’est sans doute intéressé aux fouilles localisant le site de Babylone au début du XIXe siècle. Il réalise en tous cas des travaux préparatoires dans les collections assyriennes du Louvre et du British Museum : certains motifs des reliefs historiés se retrouvent dans les détails - la coiffe de Sémiramis ou encore le char – de ce tableau d’histoire…alternative.

Pour aller plus loin

- Geneviève Monnier, « La genèse d’une œuvre de Degas : Sémiramis construisant une ville », La revue du Louvre et des musées de France, no 6, 1978, p. 407 418. Ex. p. 409.

- J. Kunin, « Degas’s Near Eastern History Paintings », Master’s thesis, Columbia University, New York, 1965.

- Henri Loyrette (dir ), Degas à l’Opéra, Paris, RMN-Musée d’Orsay, 2019

« Ce qu’il nous faut, c’est la possibilité de travailler comme les hommes »

Un meeting, en 1884

Musée d'Orsay

Acquis par l'Etat, 1885

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Jean Schormans

Voir la notice de l'œuvre

À la fin du XIXe siècle, les femmes peuvent se cultiver, admirer et copier des œuvres d’art, mais sont réputées incapables de créer. Et dans la capitale française, cœur battant des avant-gardes où l’École des beaux-arts est réservée aux hommes, c’est une jeune aristocrate ukrainienne qui s’attaque à un tabou au sein des milieux les plus progressistes : la domination masculine.

Lorsque Marie Bashkirtseff, âgée d’à peine 25 ans, expose cette toile au Salon de 1884, les critiques sont tellement élogieux qu’ils affirment à tort que son auteur ne peut être que son mentor Jules Bastien-Lepage.

Six écoliers, défiants et rudes, devisent très sérieusement d’une affaire très mystérieuse qui va les requérir. Au moment même où l’école devient obligatoire et le droit d’association garanti par la loi.

Le regard toutefois est happé par la gracile silhouette de la fillette exilée au bord du tableau, en instance de disparition. Avec sa natte, sa collerette blanche. Sans visage.

Elle semble personnifier Marie en particulier et la cause des femmes en général. Marie elle-même s’éteindra, quelques mois plus tard, mortifiée par l’absence de reconnaissance officielle pour cet ultime tableau dont elle sait, qu’avec ses noirs profonds, ses camaïeux de gris, il approche le sobre raffinement, la force de la palette de Caillebotte et de Manet.

Pour aller plus loin

- Colette Cosnier, Marie Bashkirtseff : un portrait sans retouches, Paris, P. Horay, 1985

- Vincent Cronin, « Marie Bashkirtseff: II », Revue des deux Mondes, 15 août 1968, pp. 545-572

- Journal de Marie Bashkirtseff, Paris, Éditions Mazarine, 1980

- Enid Zimmerman, “The Mirror of Marie Bashkirtseff: Reflections about the Education of Women Art Students in the Nineteenth Century”, Studies in Art Education, Spring, 1989, Vol. 30, No. 3, pp. 164- 175

Tout commence dans les Caraïbes…

Paysage des Antilles, vers 1857

1947, achat

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Tony Querrec

On devrait s’intéresser tout autant aux thèmes qu’un artiste ignore qu’à ses sujets de prédilection. Ainsi Camille Pissarro a peint toute sa vie – et c’est ce qui l’a rendu célèbre – les paysages ruraux, notamment ceux du village d’Eragny. Quel peintre plus français, en effet, que ce pionnier de l’impressionnisme ?

Pourtant, l’artiste, issu d’une famille de juifs portugais de Bordeaux, est né à Saint Thomas dans les Antilles danoises, dont il conservera la nationalité toute sa vie.

De ses origines ultramarines, aucune trace dans son œuvre. Ou presque. On a retrouvé récemment Le portrait d’un garçon réalisé au début des années 1850, que le jeune homme d’à peine 20 ans offre à Hermann Meier Hjernoe, notable membre du Conseil colonial.

À la même époque, Pissarro exécute au fusain ce dessin somptueux intitulé Paysage des Antilles. Peut-être se trouve-t-il alors au Venezuela ? Dans le merveilleux hameau « indigène » de Galipan, en pleine forêt tropicale, voire à Caracas, où il ouvre une école de peinture avec son ami, l’artiste Danois Fritz Melbye.

Ce dernier sera son mentor pendant ses années de formation, lui transmettant le goût de la douceur des paysages romantiques, caractéristique de l’école de Copenhague.

Pour aller plus loin

- Pissarro, une rencontre sur l'île de Saint-Thomas, Ordrupgaard Museum, Copenhagen, Danemark, 2017.

La Rochelle, port colonial

Entrée du port de la Rochelle, en 1921

Musée d'Orsay

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Voir la notice de l'œuvre

Le vaste Monde ne traverse pas seulement les grandes cités. Une ville moyenne peut connaître un destin mondial. Il en est ainsi de La Rochelle, magnifiée dans de nombreuses aquarelles et quelques toiles de Paul Signac.

Passionné de plaisance, le peintre néo-impressionniste découvre ce port atlantique en 1911, plus d’un demi-siècle après Camille Corot qui a immortalisé avant lui ses deux tours médiévales, gardiennes de son entrée maritime.

Signac aura possédé au fil de son existence une trentaine de bateaux de tailles différentes dont le grand yawl de croisière Sindbad, et le long canot dénommé Ville-d’Honolulu. C’est donc depuis la mer que ses touches de couleur pure maçonnent la cité, son ciel où les nuages ondulent telle la houle, en capturant les vibrations de la lumière miroitante dans l’air comme dans l’eau.

Au-delà de son apparente tranquillité, ce petit port fortifié diffracte la puissance et l’éclat bigarré de sa longue histoire coloniale.

Ses marins pêchent la morue à Terre-Neuve à partir du début du XVIe siècle. Quelques décennies plus tard, La Rochelle devient la capitale du parti protestant, d’où partent quelques huguenots pour fonder New Rochelle près de New York en 1688. La traite des captifs africains et le sucre de Saint-Domingue enrichissent ensuite la ville.

Quand Signac y séjourne, la Rochelle importe toujours plus de produits coloniaux (vin d’Algérie, riz d’Indochine, huile de palme et bois d’Afrique, bananes des Antilles, phosphates du Maghreb), le vieux port n’accueille déjà plus que des bateaux de pêche. En effet, les navires de commerce mouillent depuis 1890 dans le port en eaux profondes de la Pallice, au Nord-Ouest de la ville.

Pour aller plus loin

- Mickaël Augeron, Jean-Louis Mahé, Histoire de La Rochelle, Paris, éditions Geste, 2012.

- Olivier Desgranges, Muriel Hoareau, Représentations coloniales à La Rochelle et à Rochefort (1870-1940), Paris, Les Indes savants/Rivage des Xantons, 2013.

- Marc Sandoz, « L’œuvre de Paul Signac à La Rochelle, Croix-de-Vie, Les Sables-D’Olonne de 1911 à 1930 », Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français, 1955, pp. 160-182.

- Peter A. Wick, « The Port of la Rochelle by Paul Signac », Annual Report (Fogg Art Museum), 1957-1958, 1958

Renaissance viking

Des rivages du Bosphore jusqu’au continent américain, il y a un millénaire les « hommes du Nord » labouraient les mers du globe. Au XIXe siècle, les savants scandinaves redécouvrent les sagas légendaires et les traces archéologiques de ce glorieux passé.

Parallèlement, les artistes nordiques s’inscrivent dans le sillage des Arts and crafts britanniques qui, à partir des années 1860, rompent avec l’héritage classique en inventant de nouvelles sources d’inspiration nationales.

S’épanouit alors le style « Viking », ou « Drakstil », qui irrigue les arts décoratifs dans toute l’Europe du Nord. Nulle part ailleurs qu’en Norvège, il possèdera une dimension aussi politique.

C’est dans ce pays, à Østfold, que l’on découvre en 1867 le premier grand navire viking, le bateau de Tune.

Pour s’émanciper de la tutelle danoise (1380-1814), puis de la couronne suédoise, les initiateurs du Mouvement national favorisent l’émergence d’une identité norvégienne spécifique. Lars Kinsarvik en est un des principaux hérauts. Ébéniste, il contribue à l’invention d’un style national norvégien à travers le renouveau de la technique du bois peint et sculpté.

Pour les montants et les traverses du dossier, les accotoirs et l’entretoise du piétement, il puise ses motifs - têtes d’animaux, masques et entrelacs - dans les ornements des bateaux vikings. Avec ce fauteuil, il représente la Norvège à l’Exposition universelle de Paris en 1900… 5 ans à peine avant la proclamation d’indépendance de son pays.

Pour aller plus loin

- Aladin Larguèche, « Un aperçu du processus d’émancipation nationale norvégienne dans la seconde moitié du XIXe siècle (1859-1905) », Revue d’histoire nordique, 2007, pp. 75-92.

- Barbara Miller Lane, National romanticism and modern architecture in Germany and the Scandinavian countries, Cambridge, Cambridge university press, 2000

- Laurence Rogations, « Résurgence de l’art viking à l’époque moderne. L’Exemple du mouvement Art nouveau en Scandinavie », Nordiques, n° 29, printemps 2015, pp. 63-72.

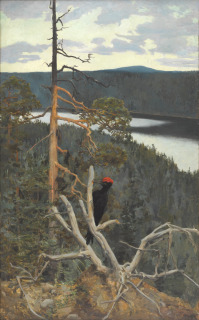

L’invention de l’identité finlandaise

Palokärki ; le Grand Pic noir, 1894

Musée d'Orsay

Achat avec le soutien de la famille de Akseli Gallen-Kallela, 2020

© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Voir la notice de l'œuvre

Les identités nationales n’existent pas depuis la nuit des temps. Elles ont été pour la plupart créées récemment, au cours du XIXe siècle. Il s’agit alors d’inventer des liens entre chaque individu et une unité sociale abstraite, la nation.

Pour ce faire, les intellectuels, écrivains et artistes s’appliquent un peu partout en Europe, suivant le même modèle, à élaborer des mythes fondateurs, à identifier des ancêtres et des monuments, à fabriquer un folklore et une langue nationale.

Le peintre Akseli Gallen-Kallela fut dans les années 1890-1910 l’un des principaux bâtisseurs de l’identité finlandaise, alors que le Grand-duché de Finlande est subordonné à l’Empire russe.

Suédophone, il apprend le finnois et se passionne pour le Kalevala (1835), épopée composée à partir des traditions orales, qu’il illustre par de grands tableaux. Il sublime les paysages de la province de Carélie, matrice et refuge de la finnicité, dont le spectacle doit éveiller le sentiment national au sein de la population.

C’est dans ce territoire mythique que Gallen-Kallela, après sa formation à Paris entre 1884 et 1889, réalise en 1894 cette vue surplombante, au cadrage vertical original. Il donne à voir un grand pic noir à la huppe de feu qui, juché sur un bois mort, proclame la vie souveraine.

Au travers de cette œuvre, l’artiste consacre la nature en inscrivant la faune et la flore dans le nouveau patrimoine national finlandais.

Pour aller plus loin

- Fabienne Chevallier, Janne Gallen-Kallela-Sirén, Laura Gutman-Hanhivaara, Magdalena M. Moeller, Philippe Thiébaut, Akseli Gallen-Kallela. Une passion finlandaise, Paris, Musée d’Orsay / Hatje Cantz, 2012.

- Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales, Paris, Seuil, 1999.

« Montrer ce qui doit être corrigé »

Aux États-Unis, au début du XXe siècle, plus de deux millions d’enfants de moins de 10 ans sont exploités par des employeurs peu scrupuleux.

Le travail des enfants est dénoncé par des intellectuels et des artistes tel Lewis W. Hine, à la fois sociologue et photographe.

Celui-ci commence quatre ans durant par capter la dignité des immigrants arrivant de toute l’Europe à Ellis Island dans le port de New York : il n’hésite pas alors à s’inspirer des portraits de la Renaissance italienne pour sacraliser ses sujets et lutter contre la montée de la xénophobie.

À partir de 1908, il enquête pour le compte du Comité national sur le travail des enfants, créé quatre ans auparavant, dont il devient le photographe attitré jusqu’en 1924.

À Hazardville, dans le Connecticut, il réalise incognito une série de photographies dans une manufacture insalubre de tabac où des petites filles entre 8 et 10 ans écôtent debout les feuilles déposées sur des tables trop hautes pour elles, pour moins de 50 cents par jour.

Utilisant la photographie avant tout comme un instrument documentaire et un outil politique, il veut à travers ses conférences, ses projections et ses dépliants, « montrer ce qui doit être corrigé ». Son enquête parvient finalement à susciter une réforme de la législation fédérale sur le travail.

Pour aller plus loin

- Lewis W. Hine, texte de Walter Rosenblum et Naomi Rosenblum, «Photo Poche», Centre National de la Photographie, 1992.

- John R. Kemp (ed.), Lewis Hine: Photographs of Child Labor in the New South, University Press of Mississippi, 1986

- Robert Macieski, Picturing Class: Lewis Class Photographs Child Labor in New England, University of Massachusetts, 2015.

Le pilier non occidental de l’Empire colonial

« Le colonel Alfred Amédée Dodds a pacifié le Fouta-Djalon ». C’est ainsi que la presse de la fin du XIXe siècle puis les manuels scolaires du XXe siècle ont décrit la colonisation de la Guinée. L’histoire fut tout autre lorsqu’on l’observe par le bas.

Comme nous y invite l’artiste Marius Perret dans ce tableau dépeignant des soldats « indigènes » parmi les centaines de milliers d’Africains, de Maghrébins et d’Asiatiques demeurés anonymes au sein des troupes coloniales françaises.

Ces « tirailleurs sénégalais », selon le corps créé par Louis Faidherbe en 1857, remplacent les soldats métropolitains qui supportent mal le climat et les maladies tropicales, afin de poursuivre la colonisation de l’Ouest africain.

Requis d’office, arrachés à leurs activités rurales, ces hommes sont chargés de réprimer et de punir violemment les Peuls rebelles qui entravent en 1891 l’expansion et le commerce français. Perret est alors le premier peintre occidental à officier sur ce terrain.

Rejoignant la colonne du colonel Dodds, il se rend indispensable comme médecin, se mêlant ainsi aux soldats qu’il décrit. Ce qu’on ne voit pas sur cette toile, c’est que le « héros » colonial lui-même, Dodds, dont le grand-père était officier anglais, est né à Saint-Louis du Sénégal de parents métis. L’histoire des conquêtes ne s’écrit donc pas en « noir et blanc. »

Pour aller plus loin

- Chantal Antier, « Le recrutement dans l’Empire colonial français, 1914-1918 », Guerres mondiales et conflits contemporains, 230, 2008.

- Stéphanie Soubrier, « Portrait du Guerrier indigène en soldat de la République: un essai d’étude visuelle (1870-1918) », Sociétés & Représentations, 45, 2018

- Lynne Thornton, Les Africanistes peintres voyageurs, Paris, ACR éditions, 1990.

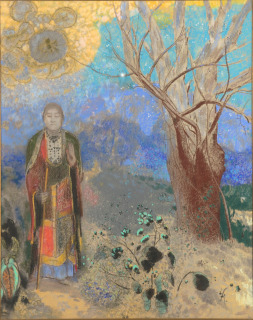

À chacun son Bouddha !

À partir des années 1890, à l’invitation de son ami Armand Clavaud, Odilon Redon se passionne pour la botanique, l’hindouisme et le bouddhisme. Il dévore L’Évangile de Bouddha (1894) de Paul Carus et Le Bouddha excentrique (1897) de Sadakichi Hartmann, fréquente des membres de la Société de théosophie, fondée en 1875 à New York puis installée au Tamil Nadu en Inde.

Cette association internationale devient un des principaux vecteurs de diffusion du bouddhisme en Europe. Et de son occidentalisation.

Car ce que cherche ici Redon, c’est à dévoiler la présence du divin - la transcendance - dans chaque particule de matière, une feuille, une fleur, dont il explore le mystère à travers les potentialités expressives du pastel.

Muni de son bâton d’ermite, son Bouddha, vêtu de sa kesa multicolore, les yeux clos, en méditation, main gauche levée avec la paume en avant, se trouve sous l’arbre de l’éveil, sans doute un Ficus religiosa (figuier indien).

En ce début de XXe siècle, Siddhartha Gautama est déjà un personnage iconique mondialisé, objet de culte et de décoration, dont les codes stylistiques traditionnels asiatiques se fondent parfaitement dans l’esthétique moderne européenne.

Pour aller plus loin

- Jorn Borup, « Branding Buddha. Mediatized and Commodified Buddhism as Cultural Narrative », Journal of Global Buddhism, 17, 2016.

- Lionel Obadia, « Statue de Bouddha », in P. Singaravélou et S. Venayre (dir.), Le Magasin du Monde, Paris, Fayard, 2020

- Rodolphe Rapetti (dir.), Odilon Redon, Prince du rêve 1840-1916, Paris, Editions de la RMN – Grand Palais, 2011.

- Abigail Eileen Yoder, Decoration and symbolism in the late works of Odilon Redon, PhD, University of Iowa, 2013.

La reine Djoumbé Fatima : intelligence politique dans le tumulte du monde

« L’appartement de la reine était la répétition de la salle d’attente ; seulement un voile tendu dans le fond séparait la couche de son Altesse de la partie où nous fûmes reçus, comme une salle du trône. Jumbe-Souli siégeait sur un fauteuil élevé, ayant un coussin sous les pieds, flanquée à droite de sa vieille nourrice, à gauche, d’une confidente ou d’une esclave. Cette reine d’un petit royaume était drapée dans une étoffe turque tissée de soie et d’or qui l’enveloppait tout entière. Sa main assez fine, était seule visible ; mais malgré le masque en forme de diadème qui recouvrait sa tête, on devinait, grâce aux larges ouvertures, tout l’ensemble de ses traits ; ses yeux, du reste pleins d’un doux éclat mélancolique, nous regardaient de temps à autre… ».

Claude-Joseph Désiré Charnay décrit ainsi la scène qu’il saisit en 1863. Djoumbé Fatima, souveraine de l’île de Mohély dans l’archipel des Comores, se livre ici à une savante opération de communication à l’adresse de l’opinion publique française.

La composition rigoureuse place la souveraine au centre. Les diagonales formées par les modèles debout et assis de part et d’autre soulignent celles des bras de la souveraine. On a vraiment un effet de symétrie et des lignes de composition qui à la fois l’inscrit dans le groupe et l’en distingue. L’image est très construite entre portrait de groupe et image du souverain (généralement tout seul).

Reine depuis l’âge de 5 ans, les Français lui imposent une gouvernante et la couronnent en 1849. Ils sont concurrencés par les élites arabes de Zanzibar qui convoitent les richesses de la petite île. Djoumbé Fatima décide de changer d’alliance en 1852, expulse la gouvernante et épouse Saïd Mohammed Nasser M’Kadar, un cousin du sultan de Zanzibar. Les marins français se débarrassent de ce prince consort en 1860 avant que la souveraine ne se rapproche à nouveau de la France pour des accords commerciaux.

Par sa grande habileté politique, Djoumbé Fatima parvient à préserver l’indépendance de son petit royaume des appétits africains et européens jusqu’à la fin de sa vie.

Pour aller plus loin

- Désiré Charnay, « Madagascar à vol d'oiseau », Bulletin de la Société de géographie, Ve série, 1864, p. 231

- Christophe Grosdidier, Djoumbe Fatima, reine de Mohéli, Paris, L’Harmattan, 2004.

- Mahmoud Ibrahime, « Djoumbé Fatima: Une reine comorienne face aux visées coloniales de la marine française », Tarehi - Revue d'Histoire et d'Archéologie 2, 2001, p.10–17

- Kathleen Sheldon, « Djoumbe Fatima (1837-1878) », Historical Dictionary of Women in Sub-Saharan Africa, Lanham, Scarecrow Press, 2005, p. 63.

Gustave Doré, icône d’Hollywood

Quel est le point commun entre Le Voyage dans la lune (1902) de Georges Méliès, King Kong (1933) de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, Blanche-Neige et les sept nains (1937) de Walt Disney, Star Wars (1977) de George Lucas, Sleepy Hollow (1999) de Tim Burton, Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban (2004) d’Alfonso Cuaron, et Shrek 2 (2004) ? Toutes ces œuvres célèbres sont inspirées de l’univers esthétique inventé par l’artiste Gustave Doré, univers lui-même nourri par l’Inde et les sources orientales.

Entre 1847 et 1883, il illustre presque tous les classiques de la littérature occidentale, de la Bible à Lamartine en passant par Homère, Dante, Cervantès, Shakespeare, Perrault, Molière, La Fontaine, Goethe, etc. Doré réinvente ainsi avec humour un Moyen-âge fantastique aux décors fantasmagoriques et personnages merveilleux (fées, sorcières, arbres animés), que l’on retrouve dans cette Joyeuseté réalisée en 1881.

La sculpture pourrait tout aussi bien avoir influencé les aventures du plus célèbre ogre vert de l’Heroic fantasy que les traits de l’empereur Palpatine dans La Guerre des étoiles. Car le visionnaire Gustave Doré, qui a marqué les imaginaires de l’Europe à la Russie et aux États-Unis, comprit bien avant les meilleurs scénaristes d’Hollywood comment être à la fois « réaliste et chimérique », selon la formule de son ami Théophile Gautier.

Pour aller plus loin

- Théophile Gautier, « Gustave Doré », L’Artiste, 1856, p. 17

- Philippe Kaenel, « Féerique et macabre : l’art de Gustave Doré », Étude de lettres, 3-4, 2011

- Valentine Robert, « L'œuvre de Gustave Doré au cinéma », 1895. Revue de l’association française de recherche sur l’histoire du cinéma, n°72, printemps 2014.

La dernière palette du maître des Marquises

L’écrivain et médecin de marine Victor Segalen débarque à Hivaoa aux îles Marquises en août 1903 afin de récupérer au nom du gouvernement français les biens de Paul Gauguin, mort trois mois auparavant. Il visite la case de l’artiste, dénommée La Maison du Jouir, étudie les notes et les œuvres du peintre :

« Je puis dire n’avoir rien vu du pays et de ses Maoris avant d’avoir parcouru et presque vécu les croquis de Gauguin ».

En quête de « reliques » de l’artiste, il acquiert le 2 septembre 1903 dans une vente aux enchères à Papeete trois tableaux et cette palette pliante, pour la modique somme de deux francs. Segalen croit reconnaître sur cet appendice qui prolonge la main du créateur les couleurs ayant servi à peindre Le village Breton sous la neige :

« À la bien regarder, cette palette, avec ses roses bleu nacré, ses blancs de dix mille nuances, ses montagnes de vert émeraude ou véronèse encore mou, et d’autres tons pétris par le pinceau dont les poils avaient marqué, – cette palette était le miroir en relief de la toile qui, dans ma case, pendait au mur. »

Près d’un siècle plus tard, un examen de laboratoire démontre finalement que ce n’est pas le cas. Peu importe, le poète a toujours raison.

Parmi les multiples autoportraits de Gauguin, peintures et sculptures, parfois cruelles et déroutantes, la Palette est plus qu’un miroir de « l’homme et l’œuvre ». Percée de ses deux trous béants et portant son magma de matière picturale attendri de lueurs roses nacrées, elle est le visage même de la peinture de Gauguin, une œuvre à part entière comme le comprend dans son principe même le précieux inventaire du musée d’Orsay.

Pour aller plus loin

- Victor Segalen, Hommage à Gauguin, Paris, Magellan, 2003, p. 371.

- Colette Camelin, « La peinture de Gauguin dans les écrits polynésiens de Segalen », in Henri Scepi, Liliane Louvel (ed.), Texte/image. Nouveaux problèmes, Presses universitaires de Rennes, 2005.

Le petit Napolitain : un ancien très moderne

Exilé à Paris, François II de Bourbon, l’ancien roi de Naples, aurait désiré une œuvre d’art qui lui rappelle son peuple et son royaume perdus. L’artiste napolitain Vincenzo Gemito, de retour dans sa ville natale après avoir longuement séjourné à Paris, lui propose en 1880 un Acquaiolo, jeune porteur d’eau, figure familière de la cité italienne.

Le bronze offert au souverain déchu est tout de même vêtu d’un pudique caleçon.

Gemito revisite ici un sujet anecdotique et pittoresque, la jeunesse napolitaine, qui a beaucoup inspiré les sculpteurs français du milieu du XIXe siècle à l’instar du Jeune pêcheur napolitain jouant au bord de la mer avec une tortue (1829) de François Rude, du Jeune pêcheur dansant la Tarentelle (1832) de Francisque Joseph Duret ou encore du Pêcheur napolitain de Jean-Baptiste Carpeaux (1858).

Dans la tradition réaliste et expressive de l’École napolitaine, Gemito fait poser de longues heures un scugnizzo, dont il capture précisément l’agilité et la vitalité.

Car après tout, ce gamin des rues, c’est un peu lui, l’orphelin abandonné le lendemain de sa naissance en 1852. Le sculpteur s’inspire également des faunes dansants de l’Antiquité romaine et des œuvres sensuelles de la Renaissance florentine. Finalement, son porteur d’eau se joue des conventions anciennes et des pratiques artistiques modernes, allant jusqu’à s’adresser à ses spectateurs, en nous tendant sa tasse !

Pour aller plus loin

- Jean-Louis Champion, Cécilie Champy-Vinas, Carmine Romano, Gemito, le sculpteur de l’âme napolitaine, Paris, Petit Palais, 2019

- I. Wardropper, F. Licht, Chiseled with a brush. Italian sculpture 1860-1925 from the Gilgore Collections, The Art Institute of Chicago, Chicago, 1994

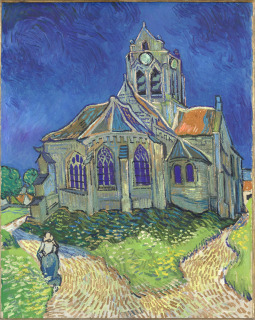

La bohème, ça voulait dire : « on est heureux »

Modernité triomphante, chemins de fer rutilants, villes enfiévrées, cafés bondés, etc. Ces sujets, qui obsèdent les artistes de la fin du XIXe siècle, indiffèrent Vincent Van Gogh, né en 1853 dans un petit village du Sud des Pays-Bas.

À la fin de sa vie, en février 1888, malade et déprimé, il quitte un Paris glacial pour rejoindre Arles et les paysages lumineux de la Camargue. Van Gogh brosse sur le vif en plein air les gens simples, fermiers, zouaves – soldats de l’Armée d’Afrique – ou tziganes aux abords de la ville.

« Une petite étude d’une halte de forains, voitures rouges et vertes. »

C’est en ces termes qu’il présente à son frère Théo cette peinture des gens du voyage, très présents dans la région. Le « fada » émigré se reconnaît dans leur humble mode de vie, en marge de la société et de ses normes. Il croque avec grâce et bienveillance cette famille – peut-être un petit cirque familial – qui incarne la liberté et l’errance.

Cette représentation tranche avec les stéréotypes racistes qui stigmatisent « les Bohémiens, cette race sans foi ni loi, qui ne demande sa vie qu’au mensonge et au vol » comme l’écrit quelques années auparavant Francisque Michel, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux… Le XIXe siècle avait peint, en littérature et en art, une image romantique, pittoresque, de la « Bohème », tout en méprisant les vies ambulantes des communautés du voyage. Rien de tout cela dans l’art de Van Gogh.

Pour aller plus loin

- Laurent Dornel, « « Bohémiens, tsiganes et nomades » : la construction d’une figure particulière de l’étranger au XIXe siècle », Études Tsiganes, 47, 3, 2011

- Francisque Michel, Histoire des races maudites de la France et de l’Espagne, Paris, A. Franck, 1847.

- Vincent van Gogh, Lettres à son frère Théo, Paris, Gallimard, coll. « L'imaginaire », 1988.

Les Nubiens du Quartier Latin

La scène se déroule sur les berges du Nil, dans le sud de l’Égypte. C’est du moins ce que suggère la flore – cactus, Cyperus papyrus – et la faune – le Crocodylus niloticus – méticuleusement représentées par le sculpteur Louis-Ernest Barrias en 1894.

Contrairement à ce qu’indique le titre de cette œuvre monumentale (Chasseurs d’alligators), c’est le féroce reptile qui semble chasser les humains. Et non l’inverse.

Un Nubien repousse avec difficulté l’assaut de la bête. Vêtu d’un pagne noué autour de la taille, il peut être aussi bien un simple fellah du XIXe siècle qu’un ouvrier de l’époque pharaonique.

L’approche est atemporelle car l’artiste a voulu représenter une « race humaine » pour le décor de la façade de la galerie d’anthropologie du Muséum d’histoire naturelle de Paris, dans le Quartier latin.

Toutefois, pour réaliser ce haut-relief en plâtre puis sa version en bronze, il fait œuvre de naturaliste en prenant soin d’observer son sujet, sans pour autant voyager au-delà de la Méditerranée.

Barrias s’inspire ici de la dizaine d’expositions ethnographiques organisées dans la capitale à la fin du XIXe siècle. Il se souvient notamment de la scénographie du « village noir » installé en 1878 au Jardin d’Acclimatation.

Comme d’autres populations exhibées – Fuégiens de la Terre de Feu, Lapons de Russie, Araucans du Chili – les Nubiens ne sont pas issus de colonies françaises, mais leur représentation participe désormais du nouvel imaginaire impérial français.

Pour aller plus loin

- Philippe Morat (dir.), L’herbier du monde : cinq siècles d’aventures et de passions botaniques au Muséum national d’histoire naturelle, Paris, Les Éditions du Muséum Les Arènes-l’Iconoclaste, 2004.

- Camille Osersanz, Louis-Ernest Barrias (1841-1905) - Un sculpteur sous la IIIe République, thèse de doctorat sous la direction de Barthélemy Lobert, Université Paris-Sorbonne, juillet 2014.

- Jean-Michel Pergougniou, Rémi Clignet et Philippe David, « Villages noirs » et visiteurs africains et malgaches en France et en Europe (1870-1940), Paris, Karthala, 2003.

Révolution de 1848 : naissance du photo-journalisme

Rue du Faubourg-du-Temple, Paris, au petit matin du lundi 26 juin 1848. L’espoir d’une révolution démocratique et sociale vient d’être anéanti par le violent assaut des troupes loyalistes du général Lamoricière, un ancien lieutenant des zouaves d’Algérie rompu aux tactiques de guérilla coloniale.

Depuis trois jours les habitants du quartier, poussés à bout par la misère et la fermeture des ateliers nationaux, se sont rebellés contre le nouveau gouvernement républicain, en érigeant trois barricades, nouveaux symboles de l’insurrection populaire. Très politisé depuis longtemps, ce quartier fourmille de fabriques mécaniques et d’ateliers d’imprimeurs, d’ébénistes, de ciseleurs et rémouleurs qui n’ont pas leur pareil pour l’édification de fortifications de fortune et l’élaboration de projectiles.

Difficile à décrypter, ce daguerréotype donne à voir le peuple et la rue comme armes du combat démocratique tout en semblant réprouver « une insurrection contre la République » (Olivier Ihl). Son auteur, Charles-François Thibault, négociant en assurances et ancien président du Club fraternel du Faubourg du Temple, est favorable en effet à la révolution de Février 1848, mais condamne la radicalité des insurgés de juin qui militent en faveur d’une démocratie égalitaire.

Reproduite sous la forme d’une gravure sur bois dans L’Illustration début juillet 1848, cette image est l’une des premières illustrations photographiques d’un reportage dans un journal. L’élan révolutionnaire de Paris n’est pas isolé : le Printemps des Peuples traverse l’Europe, a des répercussions mondiales, et suscite l’émergence d’une nouvelle culture visuelle qui marquera durablement notre imaginaire politique collectif.

Pour aller plus loin

- Joëlle Bolloch, « Les premiers reportages », in Françoise Heilbrun (dir.), La Photographie au Musée d’Orsay, Paris, Skira / Flammarion, 2008.

- Quentin Deluermoz, Le Crépuscule des révolutions 1848-1871, Paris, Seuil, 2012.

- Olivier Ihl, « Dans l’œil du daguerréotype », Études photographiques, 34, Printemps 2016.

- Olivier Ihl, La barricade renversée : histoire d'une photographie, Paris 1848, Paris, éditions du Croquant, 2016.

Étienne-Nasreddine Dinet, entre deux rives

Par quel extraordinaire retournement un peintre orientaliste français est-il devenu l’un des artistes promus officiellement par le gouvernement nationaliste algérien ?

C’est l’histoire d’un rebelle. Étienne Dinet n’adhère pas aux modes picturales en vogue au tournant du siècle : néo-impressionnisme, symbolisme, fauvisme, etc. À l’âge de 23 ans, il découvre l’Algérie et s’inscrit d’abord dans la tradition orientaliste, représentant des jeunes danseuses dénudées et des paysages orientaux.

Mais Dinet transcende cet érotisme exotique. Il apprend l’arabe à l’Institut d’Études Orientales à Paris, s’établit dans l’oasis saharienne de Bou Saâda, se convertit à l’islam et adopte un nouveau prénom Nasreddin, signifiant « victoire de la religion ».

À la demande du Ministère des armées, il co-écrit avec son ami Sliman Ben Ibrahim en 1918 la première biographie en langue française du prophète Mohammed dédicacée aux soldats musulmans morts pendant la Grande guerre. C’est encore pour leur rendre hommage qu’il promeut activement le projet de la Grande Mosquée inaugurée à Paris en 1926.

Étienne-Nasreddine Dinet peint une colonie sans les colons français. Dans ce tableau d’un couple d’amoureux, il sublime une Algérie entrevue dans les contes et les textes sacrés lus avec ferveur. Le voile constellé et les lourds bracelets d’argent ne sont que l’écrin orientaliste de la tendre mêlée universelle de mains à l’unisson, infiniment belles et fragiles.

Son œuvre trouble encore par le réalisme poétique de son regard épris des visages et des corps.

Pour aller plus loin

- Denise Brahimi, Étienne Dinet, Paris, ACR, 1998.

- François Pouillon, Les deux vies d’Étienne Dinet, Paris, Balland, 1997.

La guerre n’est pas une pomme

En 1914, lorsque la Grande guerre éclate, le peintre d’origine suisse Félix Vallotton, naturalisé français en 1900, n’est pas mobilisable pour raison d’âge. Il participe tout de même à l’effort de guerre en se portant volontaire en juin 1917 pour une « mission artistique » - organisée par le sous-secrétariat aux Beaux-Arts - sur le front dévasté de Champagne et d’Argonne.

Il y assiste aux premières grandes exécutions pour mutineries… et s’interroge sur la possibilité de représenter l’atrocité du conflit.

Le musée d’Orsay conserve une œuvre rare, une esquisse sur toile du tableau intitulé Verdun (version finale conservée au musée de l’Armée, Paris), bataille qui demeure dans les mémoires occidentales le symbole de l’horreur absolue de la guerre.

Vallotton n’a jamais vu Verdun. Sa vision est ici presque onirique, inspirée – écrit-il – par le souvenir de l’entrecroisement des faisceaux lumineux à la recherche de zeppelins dans le ciel parisien.

Le peintre, qui avait été Nabi, choisit les couleurs des avant-gardes suisses qu’il avait quittées. À travers la pluie de balles, les nuages de gaz et les troncs d’arbre calcinés, il peint l’effacement des humains.

En étant plus abstrait pour être plus expressif, il s’inspire de manière exceptionnelle du cubisme et du futurisme, plus à même de traduire la guerre :

« d’ores et déjà je ne crois plus aux croquis saignants, à la peinture véridique, aux choses vues, ni mêmes vécues. C’est de la méditation seule que peut sortir la synthèse indispensable à de telles évocations. (…) ‘La Fatalité’. Ça ne se copie pas comme une pomme ».

Pour aller plus loin

- Philippe Dagen, Le Silence des peintres. Les artistes face à la Grande Guerre, Paris, Fayard, 1996.

- Félix Vallotton, « Art et guerre », Les Écrits nouveaux, tome I, numéro 2, décembre 1917, pp

- Félix Vallotton, documents pour une biographie et pour l’histoire d’une œuvre, III, Journal 1914-1921, Lausanne-Paris, La Bibliothèque des arts, 1975.

- Félix Vallotton. Le feu sous la glace, catalogue de l’exposition du Grand Palais, 2014.

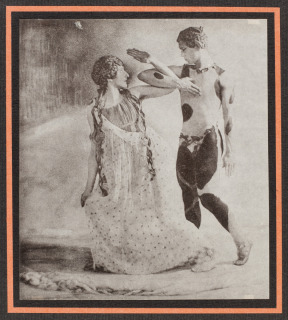

Une révolution chorégraphique

Cette photographie capture une représentation londonienne de L’après-midi d’un faune, dans une chorégraphie du danseur russe d’origine polonaise Vaslav Nijinski, créée au Châtelet le 29 mai 1912.

Son auteur, Adolf von Meyer, né à Paris en 1868 d’un père allemand et d’une mère britannique, et mort en 1946 en Californie, est considéré comme l’inventeur de la photographie de mode, qui a conquis le monde dans la seconde moitié du XXe siècle.

L’Après-midi d’un Faune est présenté par la revue Comœdia comme une pièce expérimentale : « C’est la théorie cubiste qu’il a voulu appliquer à la chorégraphie ».

Nijinski dénomme lui-même son spectacle « tableau chorégraphique ». Interprétant le Prélude éponyme de Debussy (1894) sur un argument de Mallarmé (1876), le ballet fait alors scandale.

Nijinski révolutionne la danse. Mi-dieu mi-diable, défiant par ses bonds prodigieux les lois de l’apesanteur, il déroute ce soir-là ses admirateurs par une chorégraphie statique d’une lenteur extrême, inspirée de la gestuelle de la Grèce et l’Égypte ancienne, représentée sur les vases, bas-reliefs, frises des temples du département des Antiquités du Louvre, assidument visité par le jeune artiste.

Les danseurs évoluent dans un espace sans profondeur, loin des arabesques académiques, suivant les lignes droites brisées du cubisme, tête de profil, torse face au public, battue décalée par rapport à la musique.

« L’art renvoie à l’art ; la suppression de la profondeur suspend l’illusion référentielle ; en sorte que la danse (…) apparaît dans sa seule réalité formelle, autonome, absolue. » (J.-N. Illouz)

Pour aller plus loin

- Jean-Nicolas Illouz, « L'Après-midi d'un faune et l'interprétation des arts : Mallarmé, Manet, Debussy, Gauguin, Nijinski », Littérature, 4, 168, 2012

- Martine Kahn (sous la direction de), Nijinsky, catalogue de l’exposition au musée d’Orsay, RMN, 2000

- Garafola Lynn, 1999, « Reconfiguring the sexes », in Lynn Garafola & Nancy Van Norman Baer(eds), The Ballets Russes and its World, New Haven, Yale University Press, p. 245-268

- Charles Tenroc, « De la peinture à la danse : Nijinski va faire dans l’Après-midi d’un faune des essais de chorégraphie cubiste », in Comœdia, 18 avril 1912.

Le fauteuil qui cache la forêt tropicale

On ne sait presque rien de l’histoire de ce fauteuil dénommé Le jour et la nuit. Attribué à Georges Rey, ébéniste méconnu, il aurait appartenu à Sarah Bernhardt. Tout cela demeure incertain. En revanche, l’objet lui-même se laisse aisément décrypter.

L’artiste a voulu rendre hommage à la nature dans un riche décor sculpté de racines, tiges, branches, feuilles, fleurs qui prospèrent des pieds du meuble jusque vers son dossier et ses bras. À travers moultes courbures, volutes et circonvolutions, des corps de femme semblent s’entremêler aux végétaux, conférant à l’ensemble une intrigante sensualité inspirée de l’estampe nippone qui tient la nature pour un corps animé.

En cela, cette œuvre représente bien l’Art nouveau qui s’épanouit au tournant du siècle. Sa singularité réside sans doute ailleurs, dans sa matérialité même.

La marqueterie est faite d’une multitude de bois exotiques provenant du monde entier : amarante, bois violet d’Amérique latine ; bossé, bois rouge clair d’Afrique centrale ; ébène de Makassar (Indonésie) ; bois de rose de Madagascar ; Gaïac, bois brun verdâtre des Antilles ; padouk d’Asie du Sud-Est ; ipé, pernambouc et palissandre du Brésil ; Sycomore des États-Unis. L’heureux propriétaire de ce trône peut ainsi voyager autour du monde sans quitter son salon.

Quand la fée électricité rencontre la lune

Winslow Homer a attendu dix ans avant de vendre à l’État français sa Nuit d’été à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris en 1900.

Comment expliquer que ce chef d’œuvre de la peinture états-unienne n’a pas trouvé acquéreur dans son pays d’origine ?

Ce tableau en effet trouble le public, perturbé par la présence étrange de ces deux corps de femmes enlacées, emportées – dans l’oubli d’elles-mêmes – dans le même mouvement qui anime le ressac de l’océan impétueux

La nuit fascine les peintres qui la célèbrent dans d’innombrables « nocturnes » sublimant une obscurité menacée par l’essor de l’éclairage public.

Ces deux femmes reflètent la complexité de la lumière, la discordance entre le clair d’une lune invisible et le faisceau lumineux artificiel qui provient d’en bas à droite. Une troisième source de lumière est à peine perceptible : celle du phare représenté par le point rouge en haut à droite.

Prouts Neck, petite bourgade du Maine où Homer a installé son atelier, n’est pas encore connectée au réseau électrique. Le peintre a pu en revanche l’observer dans la ville voisine de Portland, qui est une des premières cités équipée d’un système d’éclairage électrique « moderne ».

Homer saisit à la manière des instantanés photographiques, qu’il affectionne par ailleurs, la tension entre la force de la Nature et celle de la technologie, dont l’intrusion déstabilise paradoxalement le réalisme de son œuvre, et révèle sa charge lyrique et symbolique.

Pour aller plus loin

- Hélène Valance, Nuits américaines. L’art du nocturne aux Etats-Unis 1890-1917, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2016.

La guerre invisible

En 1853-1856, la Crimée est le terrain d’essai des premières photographies de guerre. Français et Britanniques s’engagent aux côtés des Ottomans pour lutter contre l’expansionnisme russe.

Afin de convaincre une opinion publique opposée à cette intervention militaire, le Prince Albert et le Duc de Newcastle commandent à Roger Fenton un reportage photographique sur ce conflit où chaque puissance tente de s’illustrer par sa modernité technologique

L’opérateur rejoint en mars 1855 la ville assiégée de Sébastopol. Sur ses nombreuses photographies, publiées dans la presse illustrée, Fenton prend soin de dissimuler les cadavres, les combats et leur violence paroxystique pour ne pas inquiéter ses lecteurs britanniques.

Au contraire, il met en scène l’amitié entre les soldats anglais et français

Il est vrai qu’en ces débuts de la photographie, la sensibilité des supports et le temps de pose – plus de dix secondes – interdisent la capture des mouvements rapides. Fenton nous livre donc une guerre immobile et sans affrontement.

C’est pourquoi la peinture et la gravure, qui disposent d’une plus grande liberté, continuent à dominer les représentations de la guerre jusqu’aux années 1890.

Pour aller plus loin

- Daniel Foliard, Combattre, punir, photographier. Empires coloniaux, 1890-1914, Paris, La Découverte, 2020.

La sculpture au service de la science ethnographique