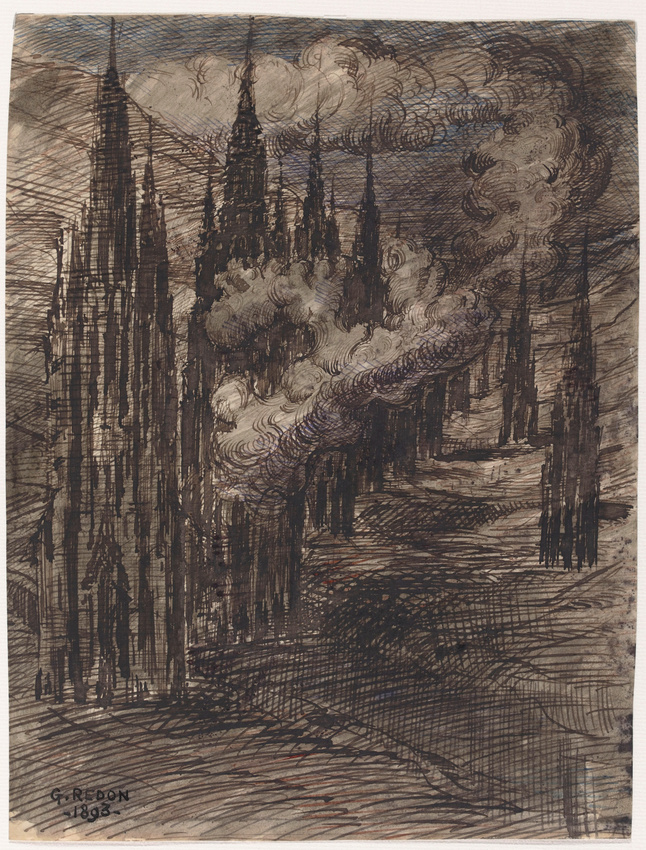

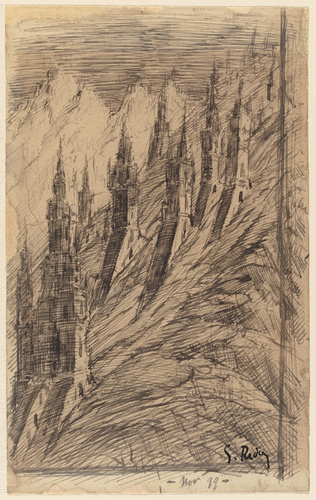

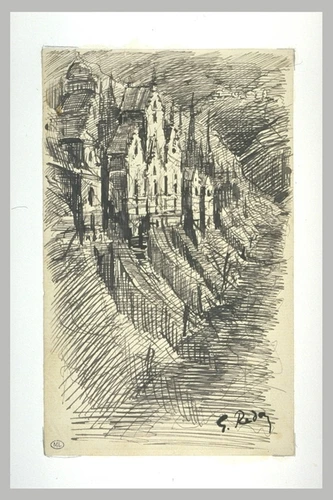

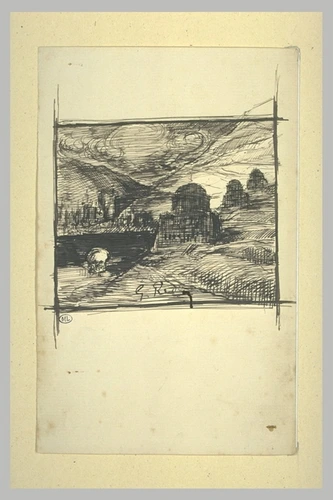

Paysage fantastique, tours et flèches enveloppées de nuages

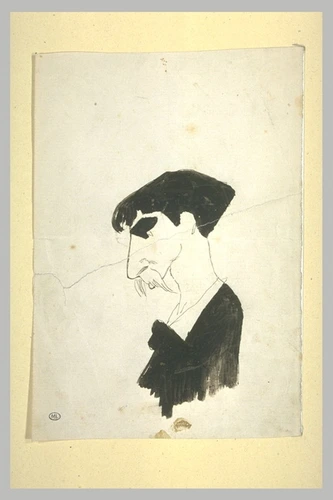

Frère du peintre Odilon Redon, Grand Prix de Rome en 1883, Gaston Redon construit peu, devient architecte du Louvre et des Tuileries. Après la mort de leur père, qui laisse une situation matérielle désastreuse, le poids des responsabilités, que ne peuvent assurer ses deux frères, Ernest, musicien doué et Odilon, accable Gaston Redon. Il faut vendre le domaine de Peyrelebade, non loin de Bordeaux, auquel il était si attaché, lieu de son enfance et de sa jeunesse : "Son esprit en était tourmenté, son imagination tournée vers toutes les idées funèbres ; c'est à ce moment qu'il dessina le soir des compositions d'une tristesse pénétrante où le fantastique tout romantique se mêle à ce goût de la mort".

L'artiste exprime sa quête d'infini et de cet absolu définitif que représente la mort. Il zèbre le papier blanc de grands coups de plume, faisant apparaître paysages rocheux, escarpés, chemins tortueux montant à l'assaut d'inaccessibles montagnes, crânes monumentaux, temples immenses surgissant des brumes, sphères et étoiles brillant dans le plus noir des firmaments, arbres dépouillés et tordus...

Même si sa situation s'améliore lorsqu'il devient l'architecte du Louvre, Gaston Redon est poursuivi par des pensées d'une puissante mélancolie : "Les rentrées d'hiver sont toujours terribles ; celle qui arrive ne sera pas gaie pour moi, je le sens à ma manie qui me reprend de regarder le soir ma tête de mort consolatrice. Ce morceau d'os me rend des services. Je sais par lui que nous mourrons tous. Et d'un autre côté, je m'efforce de ne pas mourir tout entier". Affronter la vie lui semble souvent insurmontable et tout est angoisse dans l'univers de l'artiste dont l'inspiration semble proche de celle de son frère Odilon dans ses dessins au fusain ou ses lithographies, comme de celle de Victor Hugo, dessins de poète, de visionnaire.